【ふるさと納税おすすめサイト5選】初めてでも安心なサイトの選び方も紹介

ふるさと納税を初めて利用する方のために、ふるさと納税で失敗しないサイトの選び方と、おすすめサイトをお伝えしていきます。

ふるさと納税とは、応援したい都道府県や市区町村へ寄附ができる制度のことをいいます。

寄付をすると税金の還付・控除が受けられ、さらに、地域の名産品などのお礼品をもらうことができるという、とても魅力的な制度です。

初めてでも安心なふるさと納税サイトの選び方

おかっぱちゃん

おかっぱちゃんふるさと納税をしようと思てるんだけど、サイトがたくさんあってどうやって選んだらいいのか分からない。

ふるさと納税サイトはたくさんありますが、正直、どのサイトで寄付を行っても変わりはありません。

しかし各サイトにはそれぞれ特徴がありますので、自分に合った特徴のサイトを選ぶことがおすすめです。

例えば、

楽天でよく買い物をする方なら、ふるさと納税でも楽天ポイントがたまる「楽天ふるさと納税」がおすすめです。

こんな感じで、ふるさと納税にプラスでメリットが生じるサイトを利用することがサイトを選ぶコツといえます。

初めての納税で失敗しないサイトの選び方

わたし自身も、はじめてふるさと納税をするときはサイト選びに迷いました。

なので、ふるさと納税サイトを初めて利用するときは、以下の方法でサイト選びをすることがおすすめです!

- 楽天ふるさと納税

-

【得に楽天ユーザーにおすすめ!】

楽天ふるさと納税なら、通常のお買い物と同様で楽天ポイントもたまります。

また楽天会員なら、改めて会員登録をする必要がないので簡単に利用することができるのもおすすめポイントです!

- さとふる

-

【得にYahoo!ユーザーにおすすめ!】

さとふるは、ソフトバンク系列の会社が運営しているサイト。

返礼品が最短1週間で届き、それでなくとも比較的早く届くので安心して利用することができます。

Yahoo!ショッピングにストアを出店をしているので、Yahoo!の会員情報を使い、いつもと同様にお買い物をするのと同じステップで寄付をすることが可能です。

もちろん PayPay払いもOK!

Yahoo!ユーザーには得におすすめです。

- ふるなび

-

【得にYahoo!ユーザーにおすすめ!】

ふるなびは家電製品の返礼品が充実している人気のサイト。

さとふる同様、Yahoo!ショッピングにストアを出店をしています。

そのためYahoo!の会員情報を使い、いつものように買い物をするのと同じステップで寄付をすることが可能です。

もちろん PayPay払いもOK!

Yahoo!ユーザーには得におすすめです。

- ふるさとチョイス

-

掲載自治体数№1の老舗サイト。

とにかく情報は多いので、たくさんの中から選ぶことができます。

他のサイトで応援したい自治体が見つからないときは「ふるさとチョイス」で探すことがおすすめです。

- ふるさと本舗

-

「ふるさと本舗」は得に定期便が充実しているので、地域の名産品を定期的にお取り寄せしたい方におすすめです。

楽天から利用できる「楽天ふるさと納税」と、Yahoo!ショッピングから利用できる「さとふる」「ふるなび」は、利用のしやすさから初心者さんには特におすすめです!

控除額の調べ方は?

自分がどのくらい寄附をすることができるのか分からない人は多いですよね。

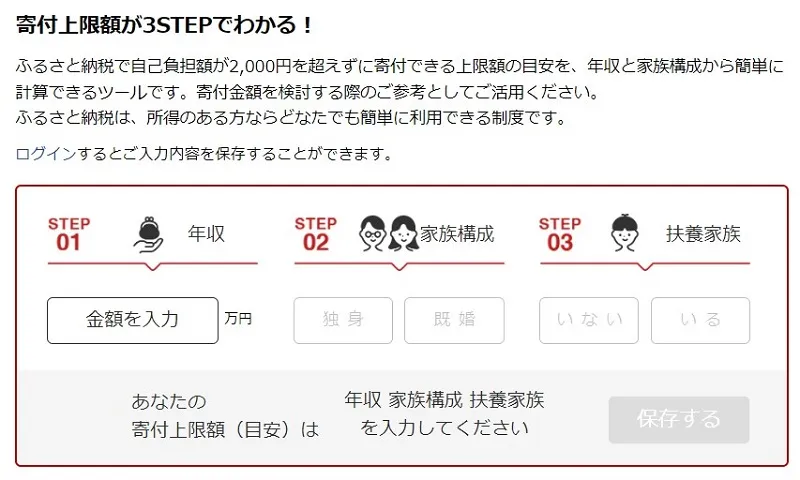

そんなときは、各サイトにある用意してある控除額を算出することができるシュミレーターを利用しましょう!

例えば、下図は楽天ふるさと納税のかんたんシミュレーターです。

必要な箇所を入力するだけで、寄附上限額がわかります。

ふるさと納税サイトには必ず用意してあるので、どのサイトからでも調べることができます。

ふるさと納税おすすめサイト5選

はじめては誰でも不安ですよね。

まずは先にお伝えした失敗しないサイトの選び方を参考に、自分に合った自治体のページを覗いてみてくださいね!

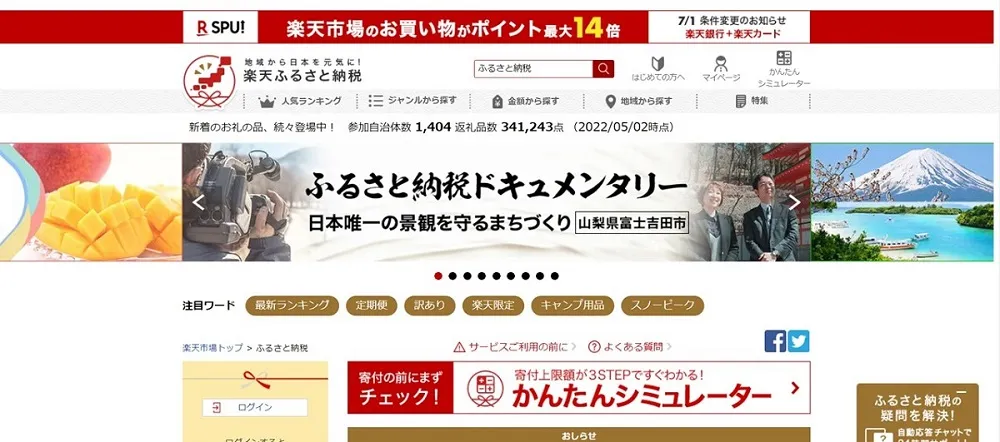

【楽天ふるさと納税】楽天ユーザーに断然おすすめ!

楽天ふるさと納税は、楽天が運営しているサイト。

全国760以上の自治体、8万5000点以上の地域の名産品などを掲載しています。

楽天市場の会員情報を使い、楽天市場でお買い物をするのと同じステップで寄付ができます。

楽天ふるさと納税で寄付をすると、通常のお買い物と同様ポイントが付与され、また寄付金のお支払いにポイントを使用することもできます。

- ふだん楽天でお買い物をする方には、いつものお買い物をする感覚でふるさと納税ができる

- 楽天ポイントがたまるので、楽天ユーザーにはかなりお得!

- 初めて楽天を利用する方でも、たまったポイントは次回のお買い物等で利用できるためさらにお得!

- レビューやランキングも充実しているのでサイトが見やすい

\ 公式ページはこちら!/

【さとふる】返礼品が最短1週間!Yahooユーザーにもおすすめ

さとふる

![]()

![]()

返礼品が早く届くのが特徴なので、早く手元に返礼品がほしい人にはかなりおすすめ!

また、自治体によって取り扱っている決済方法は異なりますが、クレジットカード決済・キャリア決済・コンビニ決済・Pay-easy(ペイジー)など、幅広い決済方法に対応しています。

Yahoo!に出店しているので、Yahoo!ユーザーならさらにお得に寄附をすることができます。

- 返礼品が最短1週間で届く!

- 質問にすぐに答えてくれる嬉しいコンシェルジュ機能がある

- 決済方法が豊富

- ふだんYahoo!でお買い物をする方には、いつものお買い物をする感覚でふるさと納税ができる

- Yahoo!ユーザーなら、たまったポイントは次回のお買い物等で利用できるためさらにお得!

\ 公式ページはこちら!/

\ Yahoo!ユーザーはこちら!/

【ふるなび】電化製品の多さが特徴!Yahooユーザーにもおすすめ

なかでも家電製品が450以上と数の多さが圧倒的なのが特徴です。

Yahoo!ショッピングにストアを出店しているので、Yahoo!の会員情報を使い、お買い物をするのと同じステップで寄付ができます。

- 家電製品の取り扱いが圧倒的に多い

- 返礼品に家電製品を選びたい人にはかなりおすすめ!

- ふだんYahoo!でお買い物をする方には、いつものお買い物をする感覚でふるさと納税ができる

- Yahoo!ユーザーなら、たまったポイントは次回のお買い物等で利用できるためさらにお得!

\ 公式ページはこちら!/

\ Yahoo!ユーザーはこちら!/

【ふるさとチョイス】掲載自治体数№1の老舗サイト

ふるさとチョイスは掲載自治体数№1のふるさと納税サイト。

全国1,700以上の自治体、22万点以上の地域の名産品などを掲載しているため、たくさんの情報の中から選択をすることができます。

自治体によって取り扱っている決済方法は異なりますが、クレジットカード決済・キャリア決済・コンビニ決済・銀行振込・郵便振替など幅広い決済方法に対応しています 。

他のサイトで寄附したい自治体が見つからないときは、ふるさとチョイスで探すことがおすすめです。

- 掲載自治体数№1のサイトなので、返礼品の選択肢が広い

- 応援したい自治体が決まっているなら、掲載自治体数が多い「ふるさとチョイス」がおすすめ

- 決済方法が豊富

- 「ふるさとチョイス」限定の返礼品も多数ある

\ 公式ページはこちら!/

【ふるさと本舗】充実した定期便が特徴!

掲載自治体数は35程度、3,300程度ですが、地域の厳選された名産品を掲載しています。

定期的にお米・フルーツ・お肉などの特集をしていたり、定期便が充実しているのが特徴です。

決済はクレジットカードのみですが、5大国際ブランド(VISA・MasterCard・JCB・AMERICAN EXPRESS・ Diners Club International)に対応しています。

- 掲載数は少ないが厳選された飲食料品に特化しているため、ほしい飲食料品が手に入りやすい

- 増量中の返礼品など、ちょっと他とは違ったキャンペーンを実施していることもある

- サイトがシンプルで見やすい

\ 公式ページはこちら!/

おわりに

ふるさと納税を初めて利用する方のために、ふるさと納税で失敗しないサイトの選び方と、おすすめサイトをお伝えしてきました。

わたしも最初は不安と面倒くささを感じていましたが、やってみると意外に簡単でした。

ふるさと納税はやって損をすることはありませんので、ぜひ一度ふるさと納税にチャレンジしてみてくださいね!